闪极新品“拍拍镜”现产品硬伤!AI眼镜狂飙切勿忽视用户体验

如果要讨论 2024 年的 AI 硬件,Ray-Ban Meta 可能是一个绕不开的存在,不仅一举引爆了「AI 眼镜」的概念,也点燃了一场将在 2025 年全面开打的「百镜大战」。

从去年下半年开始,我们就经常能看到「百镜大战」这个说法。但事实上,这场仗到现在也没有真正打起来:大部分正在开发的 AI 眼镜还没有发布,而已经发布的 AI 眼镜,大部分也还未开售。

当然也有一些「例外」,比如闪极就在 2024 年 12 月 19 日发布了旗下首款 AI 眼镜——闪极 AI「拍拍镜」A1(以下简称「闪极 A1」),并于 12 月 30 日开售了首批售价 999 元的闪极 A1「共创版」,大致可以理解为尝鲜版或测试版。

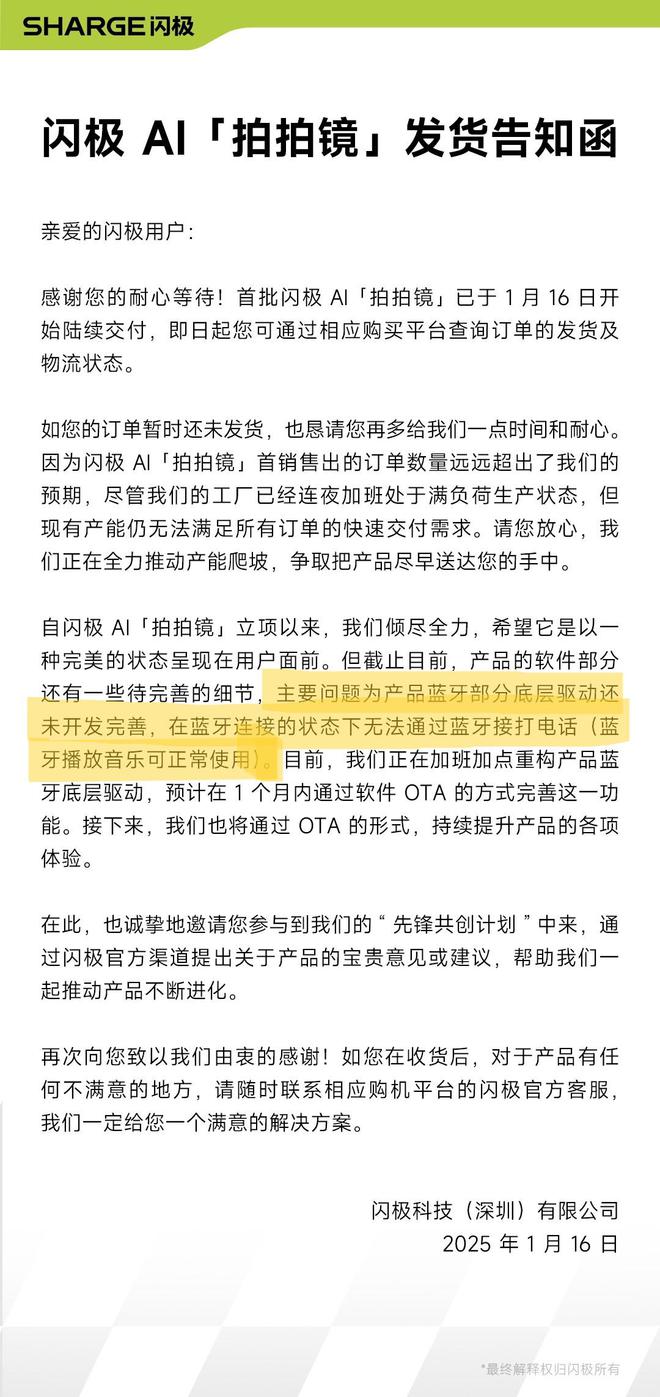

按照规划,闪极 A1 于 2025 年 1 月 15 日开始陆续发货。然而,闪极官方在次日就发布了一份「发货告知函」:一是解释产能还在爬坡,除了部分已发货订单,其他订单发货时间会有延迟;二是指出产品现阶段的问题——闪极 A1 还无法通过蓝牙接打电话。

很难想象,作为集成「开放式耳机」的一款 AI 眼镜,就连蓝牙接打电话这样的基础功能都尚未完善。尽管在理论上可以通过 OTA 固件更新来解决,但对于消费者来说,产品的第一印象已经大打折扣。

这不仅仅是技术问题,更是用户体验的硬伤。在 AI 眼镜这种强调「始终在线」的产品中,基础功能的不完善无疑是一种致命打击。消费者选择智能眼镜,往往期待的是其能够无缝融入日常生活,而不是在体验中频繁遇到「功能缺失」的障碍。当基础功能都无法保证时,再炫酷的 AI 噱头也只会显得苍白无力。

先说回闪极 A1。作为一款对标 Ray-Ban Meta 的 AI 眼镜,闪极 A1 同样支持耳机和摄像头功能,当然也只支持基于大模型的 AI 语音交互和物体识别,已经和计划接入国内十余家主流大模型,包括阿里巴巴通义、百度文心一言、字节跳动豆包、月之暗面 Kimi 等。

此外,尽管闪极 A1 的重量(50g)在各家 AI 拍摄眼镜中不算轻,但起码还是塞下了 450mAh 电池,同时采用「增程」设计,通过配套的颈环提供额外的续航、存储以及算力不过发布之初,闪极 A1 更让人「惊艳」的还是定价。

除了「共创版」999 元的价格,1499 元的正式版价格,在目前一众 AI 拍摄眼镜中也做到了相对更低。

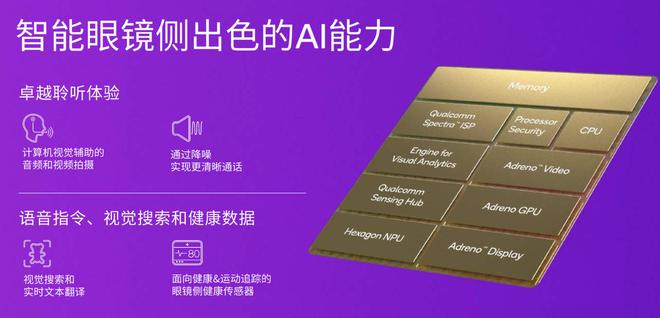

但代价呢?相比 Rokid Glasses、雷鸟 V3 等 AI 眼镜采用的骁龙 AR1 Gen 1,据报道成本在 55 美元左右,闪极 A1 采用了一款推出于 2020 年、为智能手表而设计的可穿戴平台——紫光展锐 W517。

事实上,闪极在「发货告知函」中就公开指出,闪极 A1 无法通过蓝牙接打电话的主要问题就是:

并不是说紫光展锐 W517 不行。作为 2020 发布的旗舰穿戴芯片,紫光展锐 W517 称得上「老而弥坚」,在采用 12nm 工艺和 1×A75@2.0GHz+3×A55@1.8GHz 构架的基础上,2022 年就被 INMO Air2 AR 眼镜率先引入到智能眼镜产品上。

但一方面,紫光展锐 W517 毕竟还是 5 年前的穿戴芯片,试图对标的是高通更早之前推出的骁龙 4100 系列穿戴芯片。

尽管 AI 眼镜对 CPU 的性能要求不算高,但在确保日常交互的流畅性方面始终存在疑问。更何况在影响 AI 体验的网络和 AI 性能上,紫光展锐 W517 更无法与骁龙 AR1 Gen 1 相较。

另一方面,紫光展锐 W517 从产品定义上核心还是为了智能手表而设计,但 AI 眼镜与智能手表在很多方面的需求都存在差异,比如网络连接性能要求更高,比如针对 AI 拍摄眼镜需要有一定的影像处理能力。

然而,这些你都很难指望紫光展锐 W517。相比之下,骁龙 AR1 Gen 1 发布之初就强调影像和 AI,包括 14-bit 双 ISP、HDR、人脸检测,以及在音频、视觉识别、拍摄的端侧 AI 能力。

骁龙 AR1 Gen 1 甚至还支持双目显示的 AR 能力。从这个角度,很容易就能理解 Rokid Glasses 作为一款少数兼具拍摄和显示能力的 AI+AR 眼镜,不太可能会为了更低的芯片成本,选择一个各方面都难以满足 AI 眼镜体验需求的平台。

当然,这些更多还只是硬实力上的差距,高通更大的优势还在于生态,不仅是开发的生态,也是算法的生态。

举个例子,闪极 A1 搭载了一颗 1600 万像素摄像头,「我们花了很大的功夫,才用算法优化驱动了这块 1600 万像素的索尼摄像头,」闪极科技创始人兼 CEO 张波说。

的确,今天算法对影像的影响已经不言自明了,这一点在智能手机领域是最卷的,而绝大部分国产厂商都是在基于骁龙平台做「解法」,这些沉淀事实上也溢出到了 PC、AR 和 AI 眼镜等平台上。但与此相对,闪极需要花很大的功夫才能优化驱动。

结果如何?实际到手体验之前还很难讲。但毫无疑问的是,在国产厂商普遍很卷的情况下,闪极 A1 很难在 AI 眼镜产品非常重要的「拍摄」上追赶领先梯队。

一个新范式的产品引爆市场,然后是大量厂商的集体涌入。我们已经看过很多类似的故事,AI眼镜也不例外。

而除了目前已经发布或者亮相的一众 AI 眼镜,苹果、华为、三星、小米等一众手机巨头也都在计划开发自己的 AI 眼镜。同时,还有大量国产消费电子厂商和初创公司都在开发过程中,比如在 CES 2025 上,雷科技就获知耳机品牌韶音也在开发 AI 眼镜产品。

从节奏上,第一波 AI 眼镜的爆发就会集中在今年上半年,一方面是已发布 AI 眼镜新品的全面开售,另一方面则是赶在巨头下场推出产品之前大量新品的密集发布。谁都知道,AI 眼镜虽好,但市场容不下太多厂商,「百镜大战」注定十不存一。

更大的问题是,面对市场的诱惑和巨头的压力,一些 AI 眼镜厂商为了抢跑,很可能会忽视产品的用户体验,用更低的价格和更快的时间推出 AI 眼镜产品,以此尽可能争夺早期市场,建立市场认知。

但这种策略只会适得其反,因为消费电子产品的核心竞争力还是体验。作为新兴市场,AI 眼镜尚需时间培育,快速抢跑并不能带来持久的竞争优势,反而可能在产品不成熟的情况下拖累品牌。

尤其在早期,各种质量和完成度参差不齐的 AI 眼镜新品,不仅会影响到消费者对各个品牌的看法,甚至也会对整个「AI 眼镜」品类产生负面印象。AI 眼镜毕竟还是一个新的品类,更多消费者对 AI 眼镜的印象,还只是在那个听说过的 Ray-Ban Meta。

相较之下,Rokid Glasses 在发布之后选择了继续优化和打磨细节,并计划在第二季度正式上市发售,反而是一个更合理的商业决策。

而在鱼龙混杂的「百镜大战」中,最被看好的其实就是苹果、华为等手机厂商,Rokid、雷鸟创新等 AR 眼镜厂商,以及少数可能脱颖而出的其他消费电子品牌。手机厂商不必多言,手机领域的硬件、供应链以及算法等方面积累都可以在一定程度上复用到 AI 眼镜上。

至于 AR 眼镜厂商,除了在智能眼镜类产品上有更深的产品理解和洞察,优势还在于基本覆盖了 AI 眼镜需要的技术栈。甚至在光学显示技术上,AR 眼镜厂商普遍拥有一定的护城河优势,很难在短期内被追赶。

与此同时,Rokid Glasses 代表的 AI+AR 眼镜也是被看好的演化路径,不仅是 Meta 被传将在与 Ray-Ban 合作的下一代 AI 眼镜中加入显示能力,更在于交互体验上的优势。

就拿 AI 眼镜几乎都在宣传的「翻译」来说,显示能力的加入不仅能够避免纯语音接收信息的低效,在应用场景上也更加广泛,在日常嘈杂背景下也能透过镜片看到显示信息。

正如雷科技去年在豆包智能体耳机的评测中说的,「AI 硬件千千万,但 AI 耳机和 AI 眼镜是最能确定的两种品类,都是在用户日常产品形态的基础上做迭代、上附加值,相对更容易让用户接受和过渡。」

AI 眼镜可能是大模型到来之后最具潜力的新硬件之一,也完全有机会像智能手机全面替代功能机一样,替代我们日常使用的光学眼镜。但消费者最终是要看产品体验的,尤其是一个日常戴在脸上的产品,对佩戴、交互的细节要求,只会更高。九游体育官方平台